「随意/不随意」で「私」を分けられるか? 2000/4/20.

私にとって知覚される世界はすべてひとつながりとして経験される。こういうなかで、どうやって「私」と「私でないもの」に切り分けられるのだろうか。

「随意」と「不随意」で分けられていることが多いのではないだろうか。手や足は自分のコントロールが効くから「私」である、外界のモノや物体は自分のコントロールが効かないから「私」ではないといったふうに。

しかし「随意としての私」では肉体はとうぜん私に含まれるが、これは怪しい。肉体というのは手や足のように自分の意志で自由に動かせる部分も多いが、心臓や内臓、血液とか成長とか病気といったことは私の随意では動かせない。「私の身体」でありながら「私の随意」とはならない身体とは変なものである。

表情や顔は随意でありながら、本心やホンネがもれてしまうかもしれない制御不能性ももっており、われわれはこの境界線でいろいろ苦しむことになる。随意と不随意が顔や表情において交錯し、混乱し、ぶつかりあうというわけである。

随意で私を分けようとした私はそういう不随意の私をどうするかというと、随意の私の範囲をせばめてゆき、たとえば頭や自我といったものに限定してゆき、身体を「所有」しているという観念に代替してゆく。所有なら問題ないというわけだ。

随意/不随意でごっそりと限定された私はふたたび所有によって自我の範囲を広めてゆくというわけだ。車や家を所有することによって「私」になり、会社や国家が「私」になり、夫婦や恋人、友人などをもつことによって「私」になる。

商品の所有は私の意のままになるが、夫婦や友人のような人間はかんたんではない。随意にならない部分は所有という観念によってあきらめる、あるいは限定つきの随意を手に入れるのだろうか。随意と不随意の線引きによって私の境界や他人との支配や服従の関係も決まってゆく。

私を何によって分けるかによって、私の範囲は変わってくる。私というのは不変的に存在するのではなく、ある条件や性質を基準に選り分けられたものなのである。それは他人との関係やマナー、作法といった用途やかかわりかたをかたちづくってゆくものである。

一般的には自分というのは肉体であると言い切れるようと思っているが、「私」というのはそうかんたんな存在ではない。「私」が存在するためには意味や用途といった基準と、それにもとづいた限定と排除が必要なのである。言葉が生成するために必要な条件である。

「私」の線引きと境界がこうころころと変わるということは、そもそも「私」という固定的な存在自体がかなり怪しい存在であるということである。

もともと知覚される世界はすべてひとつながりであったのである。私に知覚される世界において「私と私でないもの」の境界などどこにも印づけられてなんかいない。「私」という限定と境界を設けてしまう自体が問題なのではないだろうか。

消えたり、偏ったりする感覚としての私 2000/4/18.

目をつぶった身体感覚のほうが、私や世界のありようの実状を知るにはふさわしいのだろう。視覚は分断や分離をもたらし、この世界や自己に線をひき、さらに言語や概念によってこの世界や私はぶちぶちに分断・分離させられる。

目をつぶると世界に起こる感覚のすべてはひとつながりだ。境界も分断もないし、視界にあらわれるような空間や距離といったものもない。感覚で経験できるものだけが世界である。

身体感覚というのはふしぎなもので、ふだんたいがい意識されない。足や腕や胸などの感覚は眠っている。首から下はだいたい存在していることすら意識されない。

かわりに感覚は頭や視覚に宿りっぱなしである。しかも頭の感覚にスイッチが入ると、ほかの感覚、たとえば聴覚や視覚は消えてしまう。考え事や過去に思いをはせていると、ものを見ていなかったり、音を聞いていなかったりする。頭の感覚に没入するわけだ。

逆に音楽や音などに集中していると、頭の中の「私」や視覚も消え去っていたりする。

つまり身体感覚というのはある部分がはたらくとき、ほかの部分は消えているのである。では「そのほかの私」はいったいどこに行ってしまったのだろう?

私というのはだいたいいつも部分部分として存在している。それは頭であったり、視覚であったり、聴覚であったり、触覚であったりする。その他の部分は存在していないというあり方をもっていることになる。

パーツとしか存在しないのがわれわれの感覚のあり方というわけである。われわれはいつも一個の固体としてあるのではなく、パーツのみで存在していることになる。まあ、お化けみたいなものというか、一部分だけが露出したまぬけな透明人間みたいなものだ。

私は視界の世界のように輪郭や空間がいつもはっきりとしてあるものではなくて、消えたり、現われたり、偏ったりする部分的存在だといえるだろう。

感覚としては、私は、ある部分だけが存在していることになる。そしてその世界のみの存在になる。

私は肉体としてつねにあるのではなく、視覚の対象に没入する存在になり、音や音楽のみに同一化する存在になり、怒りや悲しみだけが存在するものになり、ときには過去や思いだけが存在し、そのほかは存在していないといったあり方を示すことになる。

こうなると肉体や固体として存在する私、持続・継続する私といった常識や自明性といったものはかなり怪しくなるだろう。私は、感覚としてはパーツのみが存在しているのである。

感覚に「私」の境界は引けるのだろうか 2000/4/16.

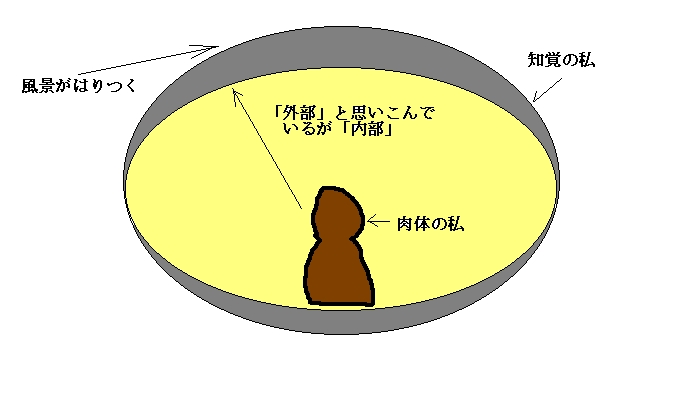

視界に頼るから、「私」は世界の中に囲まれているように思える。私の肉体の外に「世界」が広がっているように見える。

しかしこれはあくまでも自分の「視覚像」がつくりだした世界であり、自分の内部にうつしだされた世界である。私は世界に囲まれているのではなく、世界はわたしの知覚器官の内部にある。

視覚はそういう分断と包囲という思い込みをもたらしてしまうから、目をつむって視覚なしの感覚だけで世界を感じてみたらどうだろう。

身体の感覚には境界がない。私の肉体や皮膚の輪郭や、外部との境界線といったものは何かにさわらない限り、感じられない。

しかも外界の音とよばれるものも、感覚の世界では境界がない。私の感覚のなかにごっちゃ煮みたいに存在している。目をつむっても、視覚の残像や感覚があるから、私の外部や距離があるという思い込みは堅固にのこるが、その残存記憶を消去してしまったら、私の中のひとつながりの感覚として並存している。視覚の境界とはまた違った感覚世界がひろがっている。

感覚とはまたヘンなもので、体の感覚というのはふだん、たいてい意識されない。足や手や胸や腹など、いつも感覚があるというわけではない。感覚がよみがえるのは痛みや不快感などがあったときだけである。

体の感覚というのはしょっちゅう消えているのである。私の体というのはいつも私に感じられるわけではなく、抜け落ちているわけだ。ほとんど「死んでいる!」みたいなものである。

感覚としての私はいつも一部が消えているということは、私の境界というものも変幻自在に動いて変化しているということになるだろうか。

私の意識というものすら、寝ているときには完全に消え去っているし、なにかに熱中や没頭しているときでも、「私」の意識はどこかに消えていってしまっている。「私」はいったいどこに行ってしまったのだろう?

感覚からみると「私」というのは哀れな老人のぼろぼろに抜け落ちた歯みたいなもので、さらに過酷なことに最後の一本すら消えてしまう瞬間もある。(からだを意識するのは不調なときだから、むしろ意識しないほうが状態としてはよいのだけれど)

「私」とはいったい何なのだろうか。点滅したり、抜け落ちたり、消え去ってしまう私の感覚が「私」とするのなら、私はいつもこの世をお留守にしていることになる。

あの世から還ってくるといつも「継続した自分」がいるように思うが、私はいつでも一部が欠けているし、しょっちゅう「あの世」へ行っていることになる。

感覚とか意識とかいうものは、じつに不可思議なものである。

肉体の「私」と、知覚の「私」 2000/4/15.

視覚のうえにおいては、私の肉体と外界のモノや風景、他人などは明確に区切られているように見える。モノや風景は私の「外部」に離れて存在するように思える。

しかしこれは視覚の錯覚であり、カン違いである。外部のモノや他人はわたしの視覚像がつくりだしたあくまでもひとつの視え方である。知覚としては私の「内部」である。

ましてや他人についてあれこれ考えたり、批評したり、腹立てたり、悲しんだりするのはまったく自己の「内部」でおこる事柄である。

肉体で「内部/外部」と分けてしまうと、他人や外界に感情や気分を支配され、統御されることになってしまう。私の感情や気分は他人のせいでおこると思われるからだ。他人について思ったり考えたりすることは自分の支配下にあるので、他人のせいではない。

外界のすべてのモノや出来事は自分の知覚内でおこるということ――つまり「私」のことである。どんなにかけ離れた世界のニュースも、経済界や政治界の関係ない出来事も私が知り感情をもよおすかぎり、「私」である。私に知覚される世界はすべて「私」である。

しかしわれわれは肉体と外界を分ける習慣にすっかり慣れているので、なかなか知覚される世界がすべて「私」であるという認識が実感できないし、なじめない。

たとえば自分の部屋の風景はどう見たって自分の肉体から離れて存在する空間のように見える。これがわたしの視覚像にすぎない、自分の内部にうつされた映像だといわれてもなかなか実感できない。家の外で聞こえる音についても同様である。

われわれはそこまで視覚がつくる空間と距離と分離の習慣に慣らされているということだ。

岸田秀が時間と空間についておもしろいことをいっているが、「時間は悔恨に発し、空間は屈辱に発する」ということだ。過去を変えたい、悔やむ気持ちが時間をつくり、「自己ならざるもの」を排斥してゆく屈辱がその容れ物としての空間を生み出したというのである。(『ものぐさ精神分析』中公文庫)

ともかく肉体を境界に「外部」と「内部」と分ける思い込みをご破算にすることだ。知覚される世界はあまねく「私」である。「肉体」と「外部」という強固な思い込みを破壊すること。さすれば自己にまつわるさまざまなみじめさや哀しみは払拭されるかもしれない。

「私」は存在しない 2000/4/13.

「「私」という思考が生じて、初めて心のなかに「あなた」や「彼」や「それ」という思考が入ってくる」――これは「私は何か」と問うことを説いたラマナ・マハリシの言葉である。

言葉がなりたつには、たとえば「左」には「右」が必要なように、「上」には「下」がないとなりたたないように、「あなた」や「彼」も「わたし」という対立項がなければ、なりたたないことをいっている。

つまり「私」がなければ「あなた」や「それ」はなりたたないし、逆に「あなた」や「それ」がなければ「私」は存在しない、言葉としての「私」はなりたたないということだ。

「水」と「湯」のあいだがはっきりと区切れないように、「青」と「紫」の中間色が明確に区別できないように、「頭」と「胴体」が切られて存在できないように、「私」と「彼」や「それ」の区別も正確なものではない。

「私」というのは、「私以外のもの」をぶちぶちとちぎってはじめてなりたつ言葉のうえの「仮構」のようなものかもしれない。

「私」というのはだいたい「肉体」と同一視している。「私は行なった」「私は存在する」「私は〜をする」といったように。「肉体が自己であると思うがゆえに、世界がそれぞれ別個の自己をもつ多種多様の肉体で構成されていると思ってしまう。」――アン・バンクロフト『20世紀の神秘思想家たち』平河出版社)

肉体が「自己」と思うのは視覚のうえでのカン違いである。あるいは錯覚である。

私が知覚する世界において境界や分断などない。すべて「私」である。しかし視覚のうえでは肉体や個体があるように見えるから、「私」と「彼」、「それ」という分断ができる。

「見られている対象」は私の感覚・視覚である。「見ている私」と「見られている対象」がそれぞれ別個に存在するのではない。「見られている対象」は私の視覚・感覚である。

「見ている私」など存在しない。私の視覚のうえに肉体や個体があるように見えるから、見ている「私」が存在するように思えてしまう。私のなかには視覚や感覚があるだけである。「私」という区切りも、「見ている私」という存在もない。

視覚という分離・分断するものにだまされてはならない。私が知覚する世界においてはただ知覚や感覚が存在するだけである。「私の肉体」や「私」という区切り・存在があるわけではない。ただひとつながりの知覚や感覚があるだけである。

他者に見抜かれる怖れ 2000/4/9.

自分の本心や性格、感情が自分の意思とかかわりなく他人にもれたり、読みとられてしまうのではないかという恐怖は19世紀に生まれたといわれている。

なぜ他者に見抜かれることを怖れるのだろうか。なぜ性格や感情を隠そうとするのだろうか。

坂本俊生『プライバシーのドラマトゥルギー』(世界思想社)によると、伝統社会からとき放たれた個人は「私秘化」することによって個人意識をつちかっているためだという。つまり秘密や隠すことによって、自己の境界あるいは自己をつくりだしているためだという。

伝統社会という紐帯を失った個人はアイデンティティの不確実性をうちけすために「自己」という概念もしくはその聖性を創造しなければならなくなったのである。神話的なものはその起源が隠されなければならないのである。

またさまざまな社会的役割をもつ現代社会では、その役割にふさわしくない行動や感情はさしひかえなければならない。隠すこと、プライバシーが必要になり、またそれがもれてしまうことを怖れるようになったということだ。

われわれは自己というものを創造するためにプライバシーを必要とし、隠すことによってつちかわれる自己の根源のために秘密漏洩を怖れることになったのだろうか。

つまり自己なんて存在しないフィクション=想像物なのである。隠すことによってその価値が高まり、あるいは実体化や現実化がうながされるというわけである。

他者に見抜かれる自己の怖れはじつのところ、空っぽの自己の実在性をかたちづくるための工作なのだろうか。「自己」を必死に保とうとするから、アイデンティティを維持しようとするから、隠すことと、それが漏れる怖れをもつこにとなったのだろうか。

「自分がなくなる」ことを怖れれば怖れるほど、自己の秘密を隠さなければならないという要求や圧力は強まる。そうしないと自己や個人の脆弱さが露呈してしまうからだ。

恐れているのは自己の感情や性格が漏れてしまうことではなくて、自己の存在がこなごなに打ち砕かれる瞬間なのかもしれない。他者に見抜かれる怖れというのは、「自分がなくなる」ことの恐怖ではないだろうか。

「自分」を区分けすることなんてできるのか? 2000/4/9.

自分を身体で限定してしまうのはまちがいである。自分というのは、自分が知覚するすべての世界のことだからだ。

知り、考え、思い、感じることはすべて自分の感情や気分に帰ってくる。「自分」や「自分ではないもの」といった区分けはなんの役にもたたない。

他人についてあれこれ考えたり、腹を立てたり、悲しんだりするのも、またニュースやうわさを聞いて驚いたり、悲しんだりするのもすべて自分の心の内のことである。自分と他人という身体の境界はいっさい関係ない。

自分を身体で区切ってしまうと、知覚する世界はすべて自分の心の中におこり、情報と感情は自分の支配と統御のうちにあるということがわからなくなってしまう。

自分というのは、自分のなかで、はっきりと境界づけられているものなのだろうか。「わたし」はときには「家族」になり「友達」になり「学校」や「会社」、「国家」や「地域」、「かばん」や「クツ」、「本」や「銀行通帳」に同一化されることもある。

自我なんていうものはいくらでも伸び縮み可能なのである。同一化しているものにより自分のことのように喜んだり悲しんだりする傾向は強くなるが、同一化していないものでも同じような感情をもよおすこともある。

こう考えると自我とか自己というものはあるのかという気がしてくる。「わたし」と「わたしではないもの」の区分けかなんかされていないのではないかと思う。

心の中に境界なんかない。知覚される世界はすべて「わたし」である。わたしの外部のものと思っていても、その他人やニュースについて起こったり悲しんだりすることは、すべて自分の「心の内」で起こることである。「わたし」のことなのである。

知覚する世界はすべて自分のことである。「自分」と「自分でないもの」の区別をしていると、外部と思われているものに感情や自己をふりまわされることになってしまう。わたしの外部もわたしに知覚できるかぎり、「わたし」なのである。

「わたし」というのはいったいどこに線がひかれているのだろうか。

自他の境界線上の怖れ 2000/4/4.

自分の考えや不安、欲望などを他人から隠そうとすると、それが漏れてしまわないか不安になったりする。顔や身体は自分の随意にならないから、そういった秘密を外にもらしてしまうかもしれないという怖れを強める。

そういった線上に体臭恐怖や対人恐怖、自我漏洩症候群といった病理的な現象があらわれる。隠すことのできない自分のにおいや顔、考えなどが漏れることを怖れるわけである。

われわれの社会は自分の欲望や敵意、不安などさまざまなものを公衆上の理由から隠さなければならない社会である。隠し通せないそれらをめぐって、さまざまな葛藤や不安がくりひろげられる。

たとえば日本の社会というのはじつは上下関係がひじょうに厳しいのだが、西洋的な平等観がタテマエでは流布されているため、その見えない侵犯をめぐっての怖れがあるのだが、それも隠さなければならない。

ふたつのルールが並行的に社会を覆っているわけである。その矛盾や衝突に自覚的にならないから、理想と現実の衝突や葛藤がおこるのだが、その不安も隠したいという気持ちも強い。

江戸時代の身分制度のように目上のものを畏れかしこまれというルールと、平等で対等な関係をとりむすべというルールのはざまにおいて、個人に葛藤と不安が集約されるわけである。

その葛藤のうえに身体統御の理想がおしつけられる。上下を侵犯したムチと統御できないムチで二重に傷めつけられることになる。見えない二重のルールに縛りつけられて、個人は意味のわからない(ということは「病的」と形容される)怖れに迷い落ちることになる。

日本社会では内輪とよそ者の境界が厳しく、あいまいだということも人に怖れを植えつける。よそ者か内輪の境界の読み取りというのはひじょうにむずかしく、よそ者の侵犯の痛手も大きい。そういう境界線上に自我境界の怖れがある。

社会的な境界のうえでどちらの陣地や場所をふむべきか人は恐れ、また自他の境界のうえで葛藤や漏洩を恐れることになる。

怖れるような上下関係や内輪とよそ者の地雷、また承認や評価、居場所の権力を他人をもっており、さらには怖れや不安を他人から隠さなければならない。境界線上において人はさまざまな恐れや葛藤にはさみうちにされるのである。

自己の境界においてさまざまな病態的な葛藤が噴出するのも故なきことではない。

自己と他者の境界線いろいろ 2000/4/3.

■他人のことを思ったり、考えたりしていると思っていても、それはすべて自分の心のなかの出来事である。対象はわたしの心と別にあるのではなく、ぜんぶわたしの心の中に含まれる。

つまりわたしの「外側」にあるのではなく、わたしの「内側」でおこっていることである。

他人について考えていると思っていても、すべてわたしの心のなかの出来事である。

他人への思いは容易に自分にも転化する。あるいはぎゃくに自分の思いが他人に転化する場合もある。「あいつはバカだ」という思いは「自分はバカではないか」という思いに転化する。

つまり「自分と「他人」の区別などないのだ。思いや考えは自分にも他人も適用される。人の悪口や批判をよくいう人は、そのようなまなざしや基準で自分をも見ているということであり、そういう関心や枠組みをもっているということであり、また自分もそうではないかという疑惑を抱えているということである。自分にいちばん当てはまることも多い。

批判したり悪口をよくいう人に出会ったら、かれはたんに「自分のことをいっているにすぎない」、もしくは自分の心の中の世界を披露しているのだくらいに思えばいい。悪口をいって、いやな気分や最悪な気持ちになっているのは当の本人が一番である。

「他人は自分の鏡である」ということだ。自分の姿を見ているに過ぎない。

■視覚では自他の区別は容易だが、心のなかの思考や思いの境界とはかんたんには引けない。人はなにを基準に区別しているのだろうか。

コントロールや支配ができるか/できないかということか、もしくは所有か/非所有か、あるいは秘密を隠すか/共有するか、ということだろうか。

自他の境界というのはマナーや作法みたいなものである。親密になると他人はどこまでも支配や侵犯や、指図、秘密の共有といったことを要求してくる。夫婦や恋人、親子、親しい友人といった関係では、自他の境界線がひじょうにむずかしくなってきて、その侵犯と境界をめぐって感情的ないさかいが起こることになる。

心の中ではどんなことも想像できるし、思い巡らすこともできるし、そこでは自他の境界などないも同然なので他人への要求や要請はどこまでも広がってゆくことになる。親密さを増した者はどこまでも指図や秘密の共有、支配、侵犯の手をさしのべてゆくことになる。

境界を撤廃するということは親密さや一体感を増すということであり、境界を守ったり、隠したりすることは親密さや一体感を拒否するということである。自己と他者の境界線というのはひじょうにむずかしいものである。

■人と話していて、自分と違う趣味や考えの話が出てくると、他人だから違ってあたりまえなのに、その違いを変えようとさせたり、一致させようとすることによく出会う。自分と他人の違いはそもそもない、境界などないという暗黙の構えがあるみたいである。

会話をしているときには自他の境界線はなくなっている。自分の心のまな板で独我論ふうに語られているかのようだ。他者などいないのだ。そこで違った考えや趣味に出くわすと、変更や訂正をしなければならない、ぜひとも改めなければならないと思うようである。

自分の心の不調和を治そうかとしているかのようだ。他人は違うという前提が抜け落ちているのである。あらためて「人は人、自分は自分」という言葉を切り出すと、かれは納得するみたいである。

これって親密さや一体感をいだいている者は同じ考えや趣味をもっているという日本的な人間観のためなのか、それとも親密性が要求するとうぜんの同質化なのか。他人は違うのだ、違うことを許容するという前提や考えをあまりもっていないようである。

■自他の境界線といえば、自分の考えがすべて他人に知られてしまうという怖れをもつ「自我境界喪失症候群」という症状がある。

心のなかには自他の境界線はないのだから、もしかして自分の考えや不安がもれてしまうのではないかという怖れはもちやすいかもしれない。万引きやオナニーをした子どもがだれかにばれないかと不安になれば、他人の一挙一動がそれとつながってくるように思えるものだ。

不安や怖れが世界や他者を強力な磁場でつなげてしまうのである。いわば怖れの窓からのぞかれた現実である。他人に気づかれていないかという怖れが、他人はなんでもお見通しだという観察につながってしまうのである。

境界をなくしてしまうというよりか、怖れを中心に強力な連想や関連の底引き網がおこってしまうのだろう。誘引したのは、秘密がもれないかとという怖れや心配である。強力になりすぎたそれはその磁場を中心に現実を強力にすくいあげてしまうのである。

恐れの磁場では、他人は、その恐れを実証する道具になるのである。自他の境界線もその磁場ではかんぜんに融解してしまう。

さいきんお便りが少ないと思いつつ、あまり一般的でない話ばかりしているからなのかなと思いつつ、またみなさん新年度ということでいろいろ忙しいのかなも思いつつ、ご意見ご感想お待ちしております!

ues@leo.interq.or.jp ues@leo.interq.or.jp

前のエッセイ「社会的感情論と隠蔽の断想集」

「00年夏の書評 自己と境界―私とは何か」

書評「2000年春に読んだ本 感情社会学ほか」

|TOP|断想集|書評集|プロフィール|リンク|

|